塸崙恾彂娰尯娭偐傜僯儏乕僩儞傪尒傞 丂怴偟偔寶愝偝傟偨塸崙恾彂娰傪朘栤偡傞婡夛偑偁偭偨丅 丂尋媶幰愱梡偵婡擻傪峣傝偙傒丄慡柺揹擼壔偝傟偨嵟怴愝旛偱偁傞丅棙梡傪栚揑偲偡傞恖偵偮偄偰柺愙傪偟偰棙梡僇乕僪傪敪峴偡傞丅俆擭娫桳岠丅柍椏丅棙梡僇乕僪偑側偗傟偽丄恾彂幒偵擖幒傕偱偒側偗傟偽丄揹擼偺憖嶌偵傛傞恾彂墈棗傕晄壜擻側愝寁偵側偭偰偄傞偺偑栚怴偟偄丅 丂拞崙暥妛尋媶幰偵偼丄柍墢偺傛偆偵巚傢傟傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄惔枛東栿彫愢尋媶偺暘栰偵偐偓偭偰偼丄偳偺傒偪晄壜寚側恾彂娰側偺偩丅 乮2000.10.30乯 |

亀拞崙嬤尰戙捠懎暥妛巎亁偺昞巻 丂錀攲孮庡曇亀拞崙嬤尰戙捠懎暥妛巎亁忋壓俀嶜乮撿嫗丒峕慼嫵堢弌斉幮2000.4乯偑弌斉偝傟偨丅 丂惔挬枛婜偐傜柉崙帪婜偵丄戝廜偐傜垽偝傟偨暥妛偼丄妚柦暥妛偺恮塩偐傜傒傟偽丄斸敾偺懳徾偱偟偐側偐偭偨丅斸敾偡傋偒暥妛偵偮偄偰徻嵶偵徯夘偝傟傞偙偲偼丄側偄丅尋媶偵椡偑偼偄傜偸偳偙傠偐丄偦傟傪尋媶偡傞偙偲偼尋媶幰帺恎偑斸敾偵偝傟偝傟傞婋尟惈傪偍傃傞丅 丂寶崙50擭偵偟偰丄傛偆傗偔惔枛偐傜柉崙傪捁嵴偡傞乽戝廜暥妛巎乿偑弌尰偟偨偲偄偊傞偩傠偆丅夣嫇偱偁傞 乮2000.6.7乯 |

亀拞奜彫愢椦亁塭報斉忋嶜偺昞巻 丂亀拞奜彫愢椦亁偺塭報斉慡俀嶜乮崄峘丒壞渖帰崙嵺弌斉岞巌2000.4乯偑弌斉偝傟偰偍傝丄偙傟傪擖庤偟偨丅 丂亀忏搶彫愢椦亁戞俁丄俈丄俉婜丄亀拞奜彫愢椦亁戞俆丄俇丄俋丄11丄12丄15丄17丄18婜丄亀奊恾拞奜彫愢椦亁戞俀擭侾亅俉丄11婜偑廂榐偝傟偰偄傞丅捒偟偄嶨帍偺塭報杮偩丅峀崘儁乕僕傕廂榐偝傟偰偄傞丅慡嶜懙偄偱側偄偺偼巆擮偩偑丄庤寉偵棙梡偱偒傞傛偆偵側偭偨偩偗偱傕偁傝偑偨偄丅 乮2000.5.24乯 |

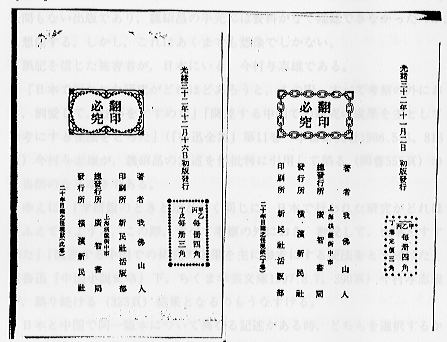

亀恾夋擔曬亁塭報斉戞侾嶜偺僇僶乕 丂亀恾夋擔曬亁偺塭報斉慡俉嶜偑弌斉偝傟偨丅忋奀屆愋弌斉幮1999.6丅 丂間嬥媿偺乽彉乿偵愢柧偝傟偰徻偟偄丅1909-1910擭偵敪峴偝傟偨憓奊晅偒偺偄傢偽僌儔僼嶨帍偱偁傞丅擔姧偱偁傞偺傕捒偟偄丅亀揰愇嵵夋曬亁亀旘塭妕夋曬亁偵懕偔傕偺偩丅 丂404崋傑偱傪廂榐偟偰偍傝丄墈棗偑梕堈偵側偭偨揰偱傕崅偔昡壙偟偨偄丅姫枛偵偼丄墹嫽峃丄彊彫斬丄屶埉柉丄復峴曇乽恾夋擔曬暘椶嶕堷乿偑偁偭偰専嶕偑曋棙偩丅 丂幚偼丄巹偼丄尨暔傪60嶜偁傑傝強桳偟偰偄傞丅擔杮偺彂揦偐傜峸擖偟偨丅偟偐偟丄嫲傠偟偔偰偁傑傝庤偵偟偰偄側偄丅偟傑偭偨傑傑偵偟偰偄傞丅側偤側傜丄巁惈巻傜偟偔丄庤偵庢傟偽儃儘儃儘偲曵傟傞偺偱偁傞丅抣抜偺偼傞屆彂偱偁偭偨偑丄偙傟偱偼棙梡偟偵偔偄丄偲摢傪捝傔偰偄偨丅 丂偩偐傜丄偙偺偨傃偺塭報斉弌斉傪怱偐傜婌傃偨偄丅慡嶜偩偐傜側偍偝傜偩丅 丂偲偙傠偑丄塭報斉傪揰専偟偰傒傞偲丄抳柦揑側寚娮偑偁傞偙偲偵婥晅偄偨丅傂偲偮偼丄峀崘偑徣棯偝傟偰偄傞偙偲丅拞崙偱嶌惉偝傟傞偙偺庬偺塭報斉偵傛偔尒傜傟傞丅 丂寛掕揑側偺偼丄敪峴擭寧擔偑婰弎偝傟偰偄側偄偙偲丅夝愢偱丄憂姧偑1909擭俉寧16擔偩偲偼彂偄偰偁傞丅偟偐偟丄偦傟偧傟偺奩摉売強偵敪峴擭寧擔偑傑偭偨偔婰偝傟偰偄側偄丅偙傟偱偼丄傎偲傫偳巊偄暔偵側傜側偄偱偼側偄偐丅 丂尨暔偵偼丄昞巻偑偮偄偰偄偰偦偙偵敪峴擭寧擔偑報嶞偝傟偰偄傞丅偦偺昞巻傪塭報偟偰偄側偄丅昁梫側偄偲敾抐偟偨偺偩傠偆偐丅傕偟偦偆偱偁傞側傜偽丄偦偺恖偼丄尋媶幰偱偼偁傝偊側偄丅 丂巹偺強桳偡傞尨暔偵傛傝丄敪峴擭寧擔偼丄偳偆偵偐敾柧偡傞丅巹偑棙梡偡傞偵偼丄巟忈偼側偄丅偩偑丄巹埲奜偺尋媶幰偑巊梡偟傛偆偲偟偰傕丄偐側傝巊偄偯傜偄傕偺偵側傞偩傠偆丅杮摉偵丄怣偠傜傟側偄偔傜偄僘僒儞側曇廤偱偁傞丅 乮1999.11.2乯 |

乬The Cosmopolitan乭1903-2

Louise J.Strong乬An Unscientific Story乭 丂偙傟偑丄楧恦乽憿恖弍乿偺傕偲傕偲偺塸暥尨嶌偩丅塸暥尨嶌仺擔杮岅東栿仺娍岅東栿偺弴偵栿偝傟偨丅摉帪偺東栿忬嫷偼丄偙偆偄偆宱楬傪偨偳傞傕偺偑彮側偔側偄丅 丂塸暥尨嶌傪撉傫偱傒傞偲丄楧恦偵偲偭偰偼丄怮帹偵悈忬偺嫲傠偟偄帠幚偑敾柧偟偨丅暥復傪弨旛偟偨偺偱丄偛婜懸偔偩偝偄丅乮亀惔枛彫愢偐傜亁戞56崋宖嵹梊掕丅2000擭侾寧侾擔偺偩偐傜丄杮摉偵徫偭偰偟傑偆乯 乮1999.8.20乯 |

亀拞崙嬤戙屒杮彫愢廤惉亁慡俆嶜 杒嫗丒戝廜暥寍弌斉幮1999.3 丂埲慜丄拞崙偱偼帿彂僽乕儉偲偄偆偺偑偁偭偨丅偦偺壥偰偵丄慹惢棓憿偵偍偪偄傞偺偼摉慠偩丅昞巻偲昞戣偩偗偑堎側偭偨拞恎偺摨偠帿彂傪巹傕峸擖偟偨偙偲偑偁傞丅 丂彫愢傪廂廤偟偨憄彂傕懡偔側偭偨丅曋棙偱偁傞偲偼偄偆偙偲偑偱偒傞丅 亀拞崙楌戙捒婬彫愢亁慡係嶜乮杒嫗丒嬨廎恾彂弌斉幮1998.5乯 亀柧惔尵忣悽忣彫愢崌廤亁慡俇嶜乮杒嫗丒拞崙暥楛弌斉岞巌1998.6乯 側偳丄惔枛彫愢偑擺傔傜傟偰偄偰栚偑棧偣側偄丅 亀拞崙嬤戙屒杮彫愢廤惉亁慡俆嶜乮杒嫗丒戝廜暥寍弌斉幮1999.3乯傕嵟嬤偺弌斉暔偱偁傞丅杮憄彂偺傒偺廂榐嶌昳傕偁傝丄偁傝偑偨偄丅偩偑丄崲傞偺偼彂帍忣曬偑寚棊偟偰偄傞偙偲偩丅偣偭偐偔偺憄彂側偺偵丄惿偟偄偙偲偩偲尵傢偹偽側傜側偄丅 乮1999.7.12乯 |

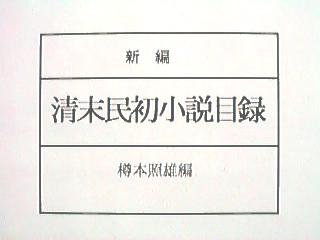

妔墑楃亀拞惣暥壔伂摮梌嬤戙暥妛亁 嵪撿丒嶳搶嫵堢弌斉幮1999.4 丂忋偵宖偘偨偺偼丄妔墑楃巵偺嵟怴榑暥廤偱偁傞丅忋曆偵暥妛娤擮丄棟榑側偳偵娭偡傞榑暥傪廤傔傞丅拞曆偵東栿暥妛娭學榑暥傪丄壓曆偵偼帊壧丄彫愢娭學偺彅榑暥傪廂榐偟丄晬榐偵偼丄乽棲闘梌乻榁巆梀婰乼崙嵺妛弍摙榑夛乿偺憤妵曬崘側偳傪廂傔傞丅亀怴曇惔枛柉弶彫愢栚榐亁偺彂昡傕杮彂偵傛偭偰撉傓偙偲偑偱偒傞偙偲傪偮偗偔傢偊偰偍偙偆丅 乮1999.6.27乯 |

丂乽拞崙嬤戙彫愢戝宯乿僔儕乕僘偼丄撿徆丒峕惣恖柉弌斉幮傛傝1988擭偐傜弌斉偑偼偠傑偭偨丅1991擭偵昐壴廈暥寍弌斉幮偲夵柤偡傞丅俁婜偵暘偗偰弌斉偝傟偰偄偨傕偺偑崱夞傛偆傗偔姰寢偟偨傢偗偩丅慡80嶜丅偦偺婯柾偺戝偒偝偼丄垻塸曇廤乽斢惔暥妛憄玮乿丄乽拞崙嬤戙斀怤棯暥妛廤乿偍傛傃戜榩丒峀夒彂嬊偺乽斢惔彫愢戝宯乿傪挻偊偰偄傞偙偲丄廃炚朏偺屻婰偵偁傞捠傝偩傠偆丅戞80姫偵偁偰傜傟偨乽拞崙嬤戙彫愢栚榐乿傕拲栚偵抣偡傞曇廤傕偺偩丅嶨帍弶弌傪拞怱偵宖嵹偟丄541儁乕僕偵偺傏傞椡嶌偱偁傞丅 乮1999.3.14乯 |

丂屆偄寶暔偽偐傝偺償僃僱僣傿傾偼丄幵偑憱偭偰偄側偄偐傜怣崋摂傕側偄丅尒偨栚偼帪戙偑偐偭偨揦偺拞恎偑丄側傫偐僿儞丅儅僱僉儞偑僸僎抝偱丄懌壓偼偲栚傪傗傞偲僴僀僸乕儖傪棜偄偰偄傞丅僂乕儞丅巚傢偢揦偺拞偵擖傞偲丄婏柇側壓拝側偳偑忺偭偰偁傞丅儘價儞丒僂僀儕傾儉僘偑棃揦偟偨嵺偺幨恀偑抲偄偰偁偭偨傝偟偰丄塮夋嵳偲娭學偑偁傞偺偩傠偆偐丅 丂儘乕儅偺僗儁僀儞峀応偵偼丄桳柤僽儔儞僪揦偑廤傑偭偰偄傞傜偟偄丅峴楍偑偱偒偰偄傞偺偱栚傪堷偔丅乽僾儔僟乿傪偼傒偩偟偰偄傞慡堳偑擔杮恖偩丅偍傑偗偵庒偄抝彈偱丄妛惗偵偟偐尒偊側偄丅奜崙恖娤岝媞傕峴楍傪尒暔偟偰偄偰丄巹傕偦傟偵側傜偭偨偲偄偆傢偗丅僀僞儕傾宱嵪傪巟墖偟偰偄傞偲峫偊傞偙偲傕偱偒傞偩傠偆丅 乮1999.3.6乯 |

儖僲乕偺枹棃幵偐丠 丂僷儕偺儌儞儅儖僩儖媢傪偝偑偭偨偲偙傠偱尒偐偗偨丅僫儞僶乕僾儗乕僩偑側偄偲偙傠偐傜傢偐傞傛偆偵丄揥帵梡傜偟偄丅彫宆偵尒偊傞偐傕偟傟側偄丅棫偭偰偄傞恖偲妑傋傞偲丄擇恖忔傝偵偟偰偼嫄戝偱偁傞丅揤奧傕摟柧偩偐傜壞偼弸偄偺偱偼側偄偐丅偲巚偆偺偼巹偑擔杮恖偩偐傜偩丅搤側偺偵捠傝偵柺偟偨悂偒偝傜偟偺惾偱僐乕僸傪堸傒偨偑傞恖乆側偺偩丅彫憢傕側偄丅巁惈塉傪憐掕偟偰偄傞偲偄傢傟傟偽擺摼偡傞丅偩偑丄僷儕傪憱傞偵偼戝偒偡偓傞側丅 (1998.12.29) |

丂棲摽棽挊亀棲闘嶶榑亁偵偮偄偰偼丄偡偱偵抁暥傪敪昞偟偰偄傞丅棲揝塤偲乽榁巆梀婰乿偵偮偄偰偺傂偝偟傇傝偺愱挊偱偁傞丅偦偺栚師傪埲壓偵帵偡丅 乮亀棲闘嶶榑亁乯彉堦丂捖丂嬍摪 乮亀棲闘嶶榑亁乯彉擇丂扢杮徠梇 慜尵 戞堦廠 帋榑棲闘懳峛崪妛揑峷專 棲闘揑柌愢 垻塸堦曆堘怱揑夵峞 乻榁巆梀婰乼斉杮奣愢 乻榁巆梀婰乼庤峞娗尒 巎椏拞揑棲闘梌錬娍揝楬 80擭戙戝棨揑棲闘媦乻榁巆梀婰乼尋媶 戞擇廠 乻棲娤嶡忋惌柋張彂乼娙夘 棲揝塤乻廫堦尫娰嬚晥乼弎媍 夘徯棲闘乻屖妏嶰弍乼 棯択棲揝塤揑廂憼 乻榁巆梀婰乼峑揰屻婰 娭墬乻亙榁巆梀婰亜嶌幰強岅擵堎帠乼 丂晬丗棲戝恆乻亙榁巆梀婰亜嶌幰強岅擵堎帠乼 桳娭棲巕彋揑巐審帒椏 戞嶰廠 搧晍尐棃枮堦鉃丂戂壴怤怚屆暥復乗乗棲闘廂憼屆慘奣弎 棲闘梌椑孾挻媦曡滫曄朄 丂晬丗扢杮徠梇乻棲揝塤撉夁椑孾挻揑尨峞腱丠乼丂逋巕擻栿 棲闘抳煀峃擭怣擵変尒 憊攲楧榓棲闘帊帋愅 戞巐廠 乻廃懢扟庤鐟乼榓棲闘戣幆娙愅 帋愅墿滠擭媼棲闘揑堦晻怣 栄宑斪抳徲暥揷彂愺愅 屻婰 乮1998.11.8乯 |

亀忢廈棝巵壠晥亁乛棝庎婏亀撿掄夞壇榐亁忋壓丂偲傕偵巹壠斉乮1998.9乯 丂棝攲尦偺恊懓偑敪峴偟偨傕偺丅1960擭戙偵彂偐傟偨棝庎婏偺棝攲尦偵娭偡傞暥復傪尨峞偺傑傑偵塭報偡傞丅棝攲尦尋媶偵偼丄廳梫側堄枴傪傕偮偲巚傢傟傞丅 乮1998.10.12乯 |

妔墑楃亀拞崙嬤戙東栿暥妛奣榑亁 娍岥丒屛杒嫵堢弌斉幮1998.3 丂拞崙偵偮偄偵搊応偟偨杮奿揑側嬤戙東栿暥妛尋媶偺愱栧彂偱偁傞丅弿榑丄忋曆乮棟榑丄帊壧丄彫愢偺奣愢丄惌帯彫愢丄扵掋彫愢側偳偺暘栰暿乯丄壓曆乮椑孾挻丄尩暅丄椦嬚撿丄慼欀庩丄曪揤徫丄楧恦孼掜丄層揔側偳偺屄恖暿乯丄恖柤嶕堷丄彂柤嶕堷丄堷梡彂堦棗偱峔惉偝傟傞丅 丂杮彂偺摿挜偼丄嶲峫偵偟偨尋媶暥專偑丄拞崙偵尷偭偰偄側偄偲偙傠偵偁傞丅偡側傢偪擔杮丄崄峘側偳偺愭峴尋媶惉壥傪傕愊嬌揑偵庢傝擖傟偰偄傞偺偩丅偦偺寢壥丄徻嵶偱偐偮暆峀偄愢柧偑摨帪偵惉棫偡傞偲偄偆捒偟偄惉岟椺傪帵偡偙偲偵側偭偨丅 丂崱屻丄拞崙偺東栿暥妛尋媶偼丄杮彂傪弌敪揰偲偡傞偙偲偵側傞丅偙偺暘栰偺尋媶幰偑昁撉偺彂暔偱偁傞偙偲偵娫堘偄偼側偄丅 乮1998.7.17乯 |

摕暥惉丄棝嬑妛庡曇亀拞崙嬤戙捒婬杮彫愢亁慡20嶜 郼梲丒弔晽暥寍弌斉幮1997.10 丂戝宆憄彂偱偁傞丅昞戣偵偁傞捠傝丄崱傑偱偲偼堎側傝丄斾妑揑捒偟偄彫愢傪廤傔傞丅嶌昳廤偑憹偊傟偽丄尋媶忬嫷傕夵慞偝傟偰偄偔偙偲偵側傞丅戝娊寎偱偁傞丅廂榐嶌昳傪宖偘偰偍偔丅 侾 鈹嶳婰丂69夞仭屷淚嫃巑乮滹彚壺乯媃曇 夞揤鉟択丂14夞仭嬍囔嵵庡恖挊 俀 塸梇椳丂26夞丂4姫仭椻寣惗 嬥椝廐 30復仭椦脒 峠極柌塭丂24夞仭屭弔曇嶽 俁 彈霨愇丂16夞仭奀揤撈殏巕 屜扠墢慡揱丂22夞仭悓寧愬恖 峂巕崙曄抏帉 40夞仭棝攲尦 係 憒柪涒丂24夞仭憇幰乮挌埀峛乯 拞崙尰嵼婰丂12夞仭撿掄掄挿乮棝攲尦 寧媴怋柉抧彫愢丂35夞仭峳峕掁櫿 俆 忣曄丂8夞仭屶豚恖 泚奀徃捑榐丂22夞仭墿悽拠 愥娾奜揱丂12夞仭乮擔乯戝嫶幃塇 怴拞崙枹棃婰丂5夞仭椑孾挻 俇 嬯妛惗 10夞仭瀀桱巕 奀忋嵃丂16夞丂4姫仭捖杗煼 帺桼寢崶丂20夞仭桺懢堚柉枩屆崷挊丂恔扷彈巑帺桼壴栿 抐崈楇婂婰丂27復仭慼欀庩 俈 嶦巕曬丂20夞丂4姫 惲悽怴曇 32夞仭椢堄尙庡恖乮錔楧曖乯 屝揾悽奅 姫12仭枤櫿乮屶豚恖乯 俉 戝攏滸丂16夞仭墿彫攝 嬜奀愇丂10夞仭晞枇 缌彈岅丂12夞仭楢柌惵 奀奜晑梋丂16夞丂4姫 俋 巶巕欋丂8夞仭捖揤壺 屆滪姦鈼婰丂46夞仭梩慯伂乮梩彫朠乯 拞搶戝愴墘媊丂33夞仭峖嫽慡 10 泚奀丂20夞仭挘弔斂 嬍棞嵃 30復仭彊枍垷 枹棃悽奅丂26夞仭弔靭 11 巗惡 36夞仭昉暥 崷奀 10夞仭屶豚恖 棝岞埬婏暦丂34夞仭惿峠嫃巑曇嶽 12 岣瀳嵃丂12夞仭夰恗曇弎 擛崯嫗壺丂忋壓姫32夞丂擇廤忋壓姫16夞仭梩彫朠 墿嬥悽奅丂20夞丂忋壓姫仭暽壸娰庡恖 13 愥崈椳巎 14復仭彊枍垷 搶墷彈崑寙丂5夞仭椾撿塇堖彈巑乮梾晛乯 嫗壺暽寣榐丂25復仭椦脒 14 崒揤棆 14夞仭摗扟屆崄乮懛宨尗乯挊 懡彮摢锧仭朣崙堚柉擵堦 妛媶怴択丂25夞仭屶栔 屻姱応尰宍婰丂8夞仭敀娽乮嫋暁柉乯 15 崊梋奃丂16夞仭変暓嶳恖乮屶豚恖乯 嬯幮夛丂48舷夞仭樏柤挊丂奀忋燍愇惗乮懛嬍惡乯彇 抯恖愢柌婰丂30夞仭椃惗 16 椻娽娤丂30夞仭敧曮墹榊乮墹郳嫧乯 嬍暓墢丂8夞仭靮惗 敪嵿旈實丂10夞仭屶豚恖 17 銧埦壴丂25夞仭娤変嵵庡恖 崟愋檒嵃丂24夞丂3曇仭渄梴墾 晧敇娬択 30夞仭媵墍乮墷梲玷尮乯 塟暘嶴壭梐尵婰丂10夞仭擔杮彈巑拞峕撃嵪錟杮丂拞崙抝帣尙鐅惓遽栿弎 18 榋寧憵丂12夞仭惷娤巕 晽寧柌丂32夞仭仏忋栔恖 嫅栺婏択丂8復仭拞崙椓寣恖 怴惣梀婰丂5夞仭捖宨娯 19 恄廈岝暅巙墘媊丂忋丂1-59夞仭沣煼娰庡恖乮墹愥埩乯 20 恄廈岝暅巙墘媊丂壓丂60-120夞仭沣煼娰庡恖乮墹愥埩乯 乮1998.7.16乯 |

錖惓嫽庡曇亀棝攲尦慡廤亁慡俆嶜 撿嫗丒峕慼屆愋弌斉幮1997.12 丂拞崙偱嵟弶偺亀棝攲尦慡廤亁偑敪峴偝傟偨丅挊柤側惔枛彫愢嶌壠偱偼偁傞偑丄偙傟傑偱慡廤偑曇廤偝傟偨偙偲偼側偄丅傛傠偙偽偟偄丅 丂埲壓偺峔惉偲側偭偰偄傞丅 侾丂暥柧彫巎丄拞崙尰嵼婰 俀丂姱応尰宍婰 俁丂妶抧崠丄奀揤崈愥婰丄峂巕崙曄抏帉丄惲悽墢抏帉丄宱崙旤択 係丂撿掄昅婰丄撿掄巐榖 俆丂乮墹妛玎乯棝攲尦帊暥廤丄棝攲尦擭晥丄棝攲尦尋媶帒椏曆栚嶕堷 丂摿昅偡傋偒偼丄墹妛玎曇廤偵側傞戞俆姫偩丅樏暥丄樏帊傪峀偔廂榐偟丄徻嵶側擭晥偲尋媶榑暥栚榐傪宖偘傞丅棝攲尦尋媶偺峀偝偲怺壔傪偁傑偡偲偙傠側偔揱偊傞廳梫暥專偱偁傞丅 乮1998.6.26乯 |

丂亀屶豚恖慡廤亁慡10嶜乮欫帰郷丒杒曽暥寍弌斉幮1998.2乯傪側偑傔偰偄偰丄婏柇側婰弎偵偱偔傢偟偨丅乽擇廫擭栚嵯擵夦尰忬乿偺峀抭彂嬊杮偵偮偄偰偩丅偦偺偆偪偺戞係嶜挌姫偺敪峴擭寧偑娫堘偭偰偄傞丅 丂偄傢偔丄乽挌姫戞46夞偐傜55夞傑偱丄曡姫戞56夞偐傜65夞偼丄偄偢傟傕摨擭乮拲丗岝弿嶰廫擇擭亙1906亜乯廫擇寧偵弌斉偝傟偨乿偲丅拲栚偟偰傎偟偄丅戞係嶜乮挌姫乯丄戞俆嶜乮曡姫乯偲傕摨偠岝弿嶰廫擇擭廫擇寧偺敪峴偱偁傞乮嬒摨擭廫擇寧弌斉乯偲彂偄偰偄傞丅偩偑丄偙傟偼帠幚偱偼側偄丅 丂尨杮挌姫偺墱晅偵偼丄乽岝弿嶰廫擇擭廫堦寧擇擔乿偲偁傞丅曡姫偵偼丄乽岝弿嶰廫擇擭廫擇寧廫榋擔乿偲報嶞偝傟偰偄傞丅 丂惔枛彫愢尋媶夛曇亀惔枛柉弶彫愢栚榐亁乮拞崙暥寍尋媶夛1988.3.1丅146暸乯丄扢杮徠梇曇亀怴曇惔枛柉弶彫愢栚榐亁乮惔枛彫愢尋媶夛1997.10.10丅128暸乯偵偼丄 丂丂戞巐嶜丂岝弿32.11.2乮1906.12.17乯 偲尨杮墱晅偵偁傞傑傑傪婰弎偟偰偍偄偨丅 丂挷傋偰傒傞偲丄垻塸乮1957乯丄榘徯徆乮1980乯丄墹弐擭乮1985乯丄岣廸搙乮1988乯丄彖澚堐乮1998乯偺慡堳偑丄戞係嶜挌姫傪岝弿嶰廫擇擭廫擇寧敪峴偲岆偭偰偄傞丅拞崙偱挊柤側尋媶幰偺偡傋偰偑岆婰偟偰偄傞偺偩丅偙傟偼丄嬃偄偨偲偄偆傛偆側傕偺偱偼側偄丅 丂尨暔傪尒傟偽丄娫堘偄傛偆偑側偄敪峴擭寧擔偱偁傞丅 丂暲傋偰傒傞偲丄垻塸偺娫堘偄傪丄慡堳偑恀帡偟偨傛偆偵尒偊傞丅 丂傑偙偲偵晄壜夝側帠幚偩偲偄偊傛偆丅 乮1998.5.15乯 仺乽晄梫寉帇彫帠乿 仺乽暥專傪偁偮偐偆巔惃乗乗亀屶豚恖慡廤亁傪椺偲偟偰乿 |

|

丂棝攲尦傪娷傫偩乽棝巵壠晥乿偑嶌惉拞偱偁傞偙偲偼丄堦晹偱抦傜傟偰偄傞丅偙偺偨傃丄偦偺奣梫偑柧傜偐偵側偭偨偺偱偍抦傜偣偡傞丅 丂乽棝巵壠晥乿偼丄帋峴杮偑報嶞偝傟偨丅偑丄岆傝扙棊偑敪尒偝傟廋夵嶌嬈偑恑傔傜傟偰偄偨丅帒椏傪廂廤偡傞夁掱偱丄棝庎婏堚嶌乽撿掄夞壇榐乿偑敪尒偝傟傞丅偦傟傑偱枹姰惉丄嶶堩偟偨偲揱偊傜傟偰偄偨傕偺偩丅 丂棝庎婏偼丄70嵨傪偙偊偰乽撿掄夞壇榐乿偺曇挊偵廬帠偟偨丅忋壓俀嶜丄560枃丄1961擭偵弶峞傪姰惉丄俁搙尨峞傪夵傔丄1964擭偵姰惉偡傞丅棝庎婏偼丄尨峞偺曐懚傪壠懓偵柦偠丄1968擭丄79嵨偱塱柊偟偨丅 丂偦偺乽撿掄夞壇榐乿偑敪尒偝傟偨偺偱偁傞丅偙傟偵偼丄棝巵偺婲尮側偳偵偮偄偰徻嵶偵婰偝傟偰偄傞偲偄偆丅尨峞偺婰弎偵傛傝乽棝巵壠晥乿偺撪梕傪廋夵偟丄壠晥報嶞偲摨帪偵乽撿掄夞壇榐乿傕暋幨報嶞偡傞偙偲偵寛掕偟偨丅 丂乽撿掄夞壇榐乿忋壓嶜乮奺500晹乯丄乽棝巵壠晥乿300晹傪報嶞偡傞丅報嶞偵偼旓梡偑偐偐傞偨傔丄棝巵壠晥婎嬥夛傪愝棫偟偰曞嬥偡傞丅乮1998.4.6晅乽棝巵壠晥婎嬥夛乿暥彂乯 丂嫽枴偁傞僯儏乕僗偱偁傞丅棲揝塤娭學幰偑丄偦偺帒椏廤傪曇嶽偟偨傝尋媶妶摦傪宲懕偟偰偄傞偺偼斾妑揑傛偔抦傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄棝攲尦偺恊愂墢幰偑廤傑偭偰弌斉妶摦傪峴側偆側偳丄偼偠傔偰帹偵偡傞丅 丂栤戣偲偄偊偽丄棝攲尦偺抋惗擔偩丅棝攲尦偺抋惗擔偵偮偄偰丄摨帯榋擭巐寧廫敧擔乮1967.5.21乯偲摨擭摨寧擇廫嬨擔乮6.1乯偑偁傞偙偲傪巹偼栤戣偵偟偨偙偲偑偁傞丅慜幰偼丄屶豚恖偑彂偄偰偍傝丄屻幰偼丄榘徯徆偑尵偄偩偟偨丅 丂偳偪傜偑惓偟偄偺偐丄偦偺崻嫆傪媮傔偰偄偨丅棝巵偵揱傢傞壠晥偑懚嵼偟偰偄側偄偐丄偲扵偟偼偠傔偰丄偦傟偑懚嵼偟偰偄側偄偙偲傪抦偭偨丅偩偐傜偙偦偙偺偨傃乽棝巵壠晥乿偑丄曇嶽報嶞偝傟傞丅 丂娭學幰偐傜憲傜傟偰偒偨暋幨偵丄棝庎婏偺乽棝攲尦愭惗擭昞乿偺朻摢侾暸偑偁傞丅 丂尒傟偽丄乽堦敧榋幍惔摨帯榋擭挌塊巐寧擇廫嬨擔乮梲楋榋寧堦擔乯攲尦抋惗墬嶳搶乿偲偁傞丅 丂怴曇乽棝巵壠晥乿偼丄偙傟偵傕偲偯偄偰彂偐傟傞偼偢偩丅乽巐寧擇廫嬨擔乿愢偑丄偙傟偐傜妛奅偵傕掕拝偡傞偩傠偆丅偟偐偟丄屶豚恖愢偑姰慡偵斲掕偝傟偨傢偗偱偼側偄丅棝庎婏偑壗偵傕偲偯偄偰偦偆偄偆偺偐丄偄傑偩偵晄柧偺傑傑偩偐傜偩丅 乮1998.5.10乯 |

|

丂乽惔枛乮偟傫傑偮乯乿偲乽斢惔乮偽傫偟傫乯乿偑丄暲峴偟偰巊傢傟偰偄傞丅 丂惔枛彫愢偐斢惔彫愢偐丅尩枾側巊偄暘偗偑偁傞偺偐偳偆偐丄抦傜側偄丅巹偼丄擔杮岅偺暥柆偵偍偄偰偼丄惔挬枛婜傪偮偯傔偨乽惔枛乿傪巊梡偡傞丅壒偺傂傃偒偑丄傛傝岲傑偟偄偲偄偆棟桼偵傎偐側傜側偄丅 丂椉幰偺巊梡椺傪尒傞丅 丂擔杮偱偼丄戝崅娹乽惔枛偺幮夛彫愢偵廇偄偰乿乮亀摨恗亁戞8姫戞6崋1934.6乯偲偐丄徏堜廏媑乽彫愢偵尰傟偨惔枛姱棛幮夛乿乮亀枮栔亁戞15擭戞7崋1934.7.1乯偑憗偄丅拞崙偺椺偼丄垻塸偺乽惔枛揑彜恖彫愢乿乮姦曯柤媊亀怽曬亁帺桼択1935.7.24乯傑偨乽惔枛暥寍嶨帍乿乮亀懢敀亁敿寧姧戞2姫戞10婜1935.8.5乯側偳偑偁傞丅 丂偲偙傠偑垻塸偼丄摨帪偵斢惔傪傕巊梡偟偰偄偰傗傗偙偟偄丅斢惔偺曽偑丄惔枛傛傝傕懡偄偑丄暪梡偟偰偄傞偙偲偵偐傢傝偼側偄偺偩丅 丂乽乻朕奀壴乼嵼斢惔暥妛拞擵抧埵乗乗婭擮搶垷昦晇慭栃烏愭惗乿乮敪昞巻晄柧1935.10丅亀彫愢娬択亁忋奀椙桭恾彂報嶞岞巌1936.6.10強廂乯偩偲偐丄乽斢惔暯梔揱乿乮摨慜乯偑偦偺椺偱偁傞丅 丂嶨帍亀惔枛彫愢尋媶亁偺憂姧傪弨旛偟偰偄偨偙傠偺偙偲偩丅栺20擭慜偵側傞丅 丂嶨帍柤偵偮偄偰拞搰棙榊巵偐傜丄乽斢惔彫愢乿偲偄偆尵梩偑愭恖偺巊梡椺偲偟偰偁傞丄偲偄偆巜揈傪庴偗偨丅垻塸偺亀斢惔彫愢巎亁側偳傪擮摢偵偍偄偰偺採尵偩偭偨偺偩傠偆丅慜椺偵廬偆婥偵偼側傜側偐偭偨丅偦傟側傜偽丄側偍偝傜乽惔枛彫愢乿偵偟側偗傟偽側傜側偄丄偲峫偊偨丅擔杮偱撈棫偟偰敪峴偡傞尋媶嶨帍側偺偩丅帍柤偵傕撈帺惈傪懪偪弌偟偨偄偲偄偆扨弮側峫偊偩丅 丂尰嵼傑偱偺尋媶暥專偵偍偗傞巊梡偺孹岦傪偞偭偲側偑傔傞丅報徾偵偡偓側偄偑丄拞崙偱偼丄乽斢惔彫愢乿偑埑搢揑偵懡偄丅堦曽丄擔杮偱偼乽惔枛彫愢乿偺曽偑乽斢惔彫愢乿偵斾妑偟偰懡偔巊傢傟傞丅傕偭偲傕丄擔杮偱偼丄尋媶帍亀惔枛彫愢亁亀惔枛彫愢偐傜亁偵偍偄偰偣偄偤偄惔枛彫愢傪巊梡偟偰偄傞偐傜摉偨傝慜偐丅 乮1998.4.18乯 |

|

丂擔杮偱敪峴偝傟偰偄側偑傜丄擔杮偱尒傞偙偲偺偱偒側偄彂愋丄嶨帍偼彮側偔側偄丅拞崙偺尋媶幰偐傜丄扵嶕傪嵜懀偝傟傞偙偲偑偁傞偑丄尒偮偐傜側偄帪偼丄偍庤忋偘側偺偱偁傞丅亀榓暥娍撉朄亁偑偦偺側偐偺傂偲偮偩丅 侾丂亀榓暥娍撉朄亁 丂亀榓暥娍撉朄亁偼丄拞崙恖偑擔杮岅彂愋傪撉傓偨傔偺擔杮岅擖栧彂偱偁傞傜偟偄丅偦偺偙傠壖柤偑傢偐傜側偐偭偨椑孾挻偑丄擔杮岅偺偱偒偨梾晛偲偲傕偵挊弎偟偨偲偄偆偺偩*1丅 丂偁傞尋媶幰偼丄奩彂偼偺偪偵乽壞埿埼梀婰乿偲夵戣偟偨丄偲彂偄偰偄傞*2丅堄枴偑傛偔傢偐傜側偄丅 丂拞崙恖偺偨傔偺擔杮岅嫵壢彂傪廤傔偰偄傞偺偼丄幚摗暥屔偱偁傞丅偦偺栚榐傪尒傞偲丄傛偔帡偨捸撪梇憼挊丄嵐桉伂丄挘敚孎栿亀榓暥娍栿撉杮亁彜柋舷彂娰報峴乮柧帯33乮1900乯擭12寧挊丄岝弿擇廫幍乮1901乯擭嬨寧栿乯偼丄偁傞丅偟偐偟丄椑孾挻丄梾晛偺亀榓暥娍撉朄亁偼強憼偝傟偰偄側偄丅 丂擔杮偱曇廤弌斉偝傟偨嫵壢彂娭學偺栚榐傕尒偨丅嵟屻偺庤抜偱崙夛恾彂娰偵傕栤偄崌偣偰傕傜偭偨偑丄乽尒摉傝傑偣傫偱偟偨乿偲夞摎偑偁偭偨偩偗偩丅 丂亀榓暥娍撉朄亁傪扵媮偟偰偄傞壞嬇擑傛傝丄亀惔媍曬亁戞64嶜乮1900.11.22乯偵峀崘偑嵹偭偰偄傞偲暋幨傪傕傜偭偨丅偆偨偄暥嬪偵丄悢擔偱擔杮岅偺彂愋偑撉傔傞傛偆偵側傞丄偲偄偆丅傑偨丄惔媍曬娰偑戙棟斕攧傪偡傞丄偲傕偁傝亀榓暥娍撉朄亁偼丄妋偐偵敪峴偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 丂巆擮側偑傜丄壞嬇擑偐傜偺挷嵏埶棅偵偙偨偊傞偙偲偑偱偒側偄傑傑丄尰嵼偵偄偨偭偰偄傞丅傕偆偟傢偗側偄丅 丂埲壓丄椑孾挻偵娭學偡傞彂愋丄嶨帍偵尵媦偟偰偍偔丅 俀丂嶨帍亀怴彫愢亁 丂尋媶幰偺側偐偱抦傜偸恖偼偄側偄偔傜偄偵桳柤側嶨帍亀怴彫愢亁偱偁傞丅椑孾挻偑丄墶昹偵偍偄偰憂姧偟偨丅崱偱偙偦塭報杮偑弌斉偝傟偰偄偰杮暥傪撉傓偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄偦傟埲慜丄擔杮偱尒傞偙偲偑偱偒偨尨暔偼丄憂姧崋偲戞俈崋偺俀嶜偵偟偐偡偓側偐偭偨丅偱偼丄尰嵼偼偳偆偐丅尨暔傪強憼偡傞婡娭偼丄弌尰偟偨偺偐丅斲掕偣偞傞傪偊側偄丅峀崘儁乕僕傪嶍彍偟偰偟傑偭偨晄姰慡側塭報杮偱摉暘偺娫丄偑傑傫偟側偗傟偽側傜側偄偩傠偆丅 俁丂亀廫屲彫崑寙亁 丂償僃儖僰偺東栿偵傕椑孾挻偑偐傜傫偱偔傞丅 丂乽廫屲彫崑寙乿偼丄亀怴柉憄曬亁偵偼偠傔楢嵹偝傟丄偺偪偵乮朄乯徟巑埿帰搝尨挊丄堸檜巕乮椑孾挻乯丄斺敮惗乮梾晛乯崌栿丄墶昹丒怴柉幮1903偲偄偆偐偨偪偱扨峴杮偵側偭偨丅 丂棲揝塤乽恜撔擔婰乿乮1902乯偵丄棲揝塤偑亀廫屲彫崑寙亁傪撉傒丄戣庥傪彂偄偨偙偲偑婰弎偝傟偰偄傞丅偙偺戣庥偼丄椑孾挻偑棲揝塤偵媮傔偨傕偺偩丄偄傗丄棲揝塤偑亀怴柉憄曬亁偵楢嵹偝傟偰偄偨傕偺傪帺暘偱憰挌偡傞偨傔偵彂偄偨傕偺偩丄偲偄偆榑憟偑偁偭偨*3丅 丂偙偺傛偆側堄尒偺堘偄偼丄墶昹偱弌斉偝傟偨亀廫屲彫崑寙亁偺尨暔傪尒傟偽丄偡偖偵夝寛偱偒傞丅扨峴杮偵棲揝塤偺彂偄偨戣庥偑偁傟偽丄椑孾挻偑棲揝塤偵埶棅偟偨傕偺偱偁傠偆丅側偗傟偽丄棲揝塤偑帺暘偺偨傔偵彂偄偨傕偺偩丅偲偙傠偑丄偙偺尨暔傕丄庤偵偡傞偙偲偑偱偒側偄丅栤戣偑採婲偝傟偰偐傜帪娫偑偨偭偨丄傕偆尒偮偗偨偩傠偆丄偲拞崙恖尋媶幰偵偄傢傟偨偙偲偑偁傞丅尒摉傜側偄偺偩偐傜曉帠偺偟傛偆偑側偄丅 丂偟傔偔偔傝偼丄廐圊娭學偱偁傞丅 係丂嶨帍亀敀榖亁 丂廐圊庡曇偱棷擔妛惗偑慻怐偟偨墘愢楙廗夛偑敪峴偟偨嶨帍偲偄偆丅偦偺憂姧崋偼1904擭俋寧24擔偵敪峴偝傟丄戞俁婜傑偱偺栚榐偑妔墑楃曇亀廐圊尋媶帒椏亁乮嵪撿丒嶳搶嫵堢弌斉幮1987.2丅692-695暸乯偵廂榐偝傟偰偄傞丅奩嶨帍偼丄戞俇婜傑偱敪峴偝傟偰偄傞偐傜丄強憼偝傟傞偲偡傟偽擔杮偟偐偁傝偊側偄丄偲拞崙偺尋媶幰偼丄偄偆偺偩丅壜擻惈偲偟偰偼偦偆偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偝偑偟偰傕尒偮偐傜側偄偙偲偑偁傞偺偼丄忢偺偙偲側偺偩丅 丂偙偺応傪棙梡偟偰丄傂傠偔忣曬偺採嫙傪屇傃偐偗偨偄丅偛懚抦偺偐偨偼偄傑偣傫偐丅偛嫵帵傪偍婅偄偟傑偡丅 乮1998.3.27乯 侾乯挌暥峕愶亀椑擟岞愭惗擭晥挿曇弶峞亁忋嶜丂戜榩丒悽奅彂嬊1972.8嵞斉丅86暸偵乽梾岶崅擟岞鏳帠乿偐傜堷梡偟偰亀榓暥娍撉朄亁傪挊嶌偟偨偲彂偐傟偰偄傞丅 俀乯嶁弌徦怢乽椑孾挻挊弎曇擭弶峞(堦)乿娭惣戝妛亀暥妛榑廤亁戞27姫戞係崋1978乮暿嶞傝偵傛傞乯丅1899擭偺崁栚偵師偺傛偆偵偁傞丅乽亀榓暥娍撉朄亁乮梾岶崅偲嫟挊乯偺偪乽壞埿埼梀婰乿偲夵戣乿丅29暸 俁乯乽棲揝塤偼椑孾挻偺尨峞傪撉傫偩偐乿扢杮亀惔枛彫愢榑廤亁朄棩暥壔幮1992.2.20 |

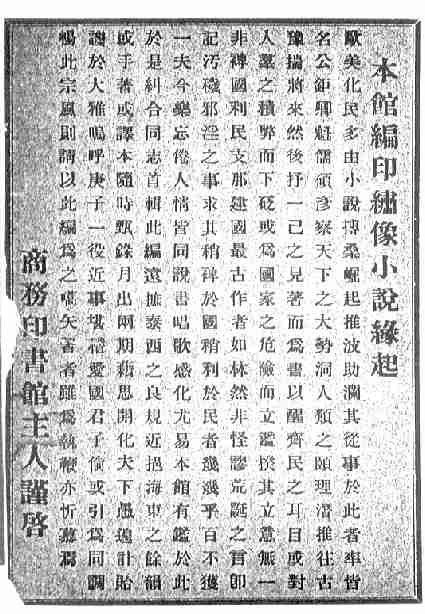

丂乽杮娰曇報廕憸彫愢墢婲乿偼丄亀廕憸彫愢亁憂姧崋偵宖嵹偝傟偨敪姧帿偱偁傞丅桳柤側暥復偱偁傝丄傎偲傫偳偺暥妛帒椏廤偵偼丄廂榐偝傟偰偄傞丅備偊偵丄杮暥偦偺傕偺偼丄娙扨偵撉傓偙偲偑偱偒傞丅偲偙傠偑丄尨暔偺幨恀傪尒偐偗傞偙偲偑側偄丅拞崙偺尋媶幰偑丄尨杮傪媮傔偰挿傜偔擖庤偱偒側偐偭偨丄偲暦偄偨偙偲偑偁傞丅亀廕憸彫愢亁偵偼屻嶞傝偺傕偺偑偁傝丄偳偆傗傜偦傟偵偼寚棊偟偰偄傞傜偟偄丅乽墢婲乿偼丄傕偲傕偲偑愒偺怓巻偵報嶞偝傟偰偍傝丄巻偦偺傕偺偑攋懝偟傗偡偄丅偍傑偗偵慄憰杮偩偐傜丄嵶偄捲偠巺偑愗傟偰偟傑偊偽丄偦傟偱暣幐偡傞偺偩傠偆丅彁柤偝傟傞乽彜柋報彂娰庡恖乿偼丄堦斒偵棝攲尦偺偙偲偩偲峫偊傜傟偰偄傞丅偮傑傝丄偙偺乽墢婲乿偦偺傕偺偑棝攲尦偺暥復偩偲偄偆丅偼偨偟偰偦傟偼帠幚側偺偐丄栤戣偺偁傞偲偙傠偩丅嶲峫傑偱偵丄偙偙偵愘錟偺乽墢婲乿傪宖偘傞丅 乮1998.3.17乯 |

丂嵶挿偄僼儔儞僗丒僷儞傪摢偵偐傇偭偨僟儕偺幨恀傪巚偄偩偟傑偡丅僥儗價偱曻塮偝傟偨僟儕偺塮夋偱丄帺暘帺恎偑偦偆偟偰偄傑偟偨丅僯儏乕儓乕僋偺旤弍娰偱偼丄彈惈偺挙憸偵傕摢偵僼儔儞僗丒僷儞偱偡丅偦傟僾儔僗偵傾儕偑昤偄偰偁傝傑偡丅 丂僶儖僙儘僫偐傜杒偵傓偐偄丄摿媫偱栺侾帪娫敿偺偲偙傠偵僼傿僎儔僗偑懚嵼偟偰偄傑偟偨丅撥偭偰偄偰丄傗傗敡姦偔丄擔梛擔偱奐偄偰偄傞揦偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅偦傟偵傕偐偐傢傜偢娤岝媞偑偁傞曽岦偵岦偐偭偰曕偄偰峴偒傑偡丅偦偙偵偁傞偺偑僟儕旤弍娰偱偡丅戝偒側棏偑偄偔偮傕壆崻偲偄偆偐暻偺偰偭傌傫偵暲傋傜傟偰偄傞幨恀傪尒偨曽偼懡偄偐偲巚偄傑偡丅愒偄暻偵墿怓偺憿宍暔偑偔偭偮偄偰偄傞傪帺暘偺栚偱妋偐傔傑偟偨丅僈僀僪丒僽僢僋偵偼偦偆偄偆愢柧偼側偄偺偱偡丅偮傏傒偺傛偆側搚婍偺傛偆側丄偦傟偲傕壗偐偺栘偺幚側偺偐丅 丂拫怘帪偱拞掚偵偁傞乽僀儞儁儕傾儖乿偲偄偆儗僗僩儔儞偱怘帠傪偟傑偟偨丅僴儉偺惙傝崌傢偣嶳惙傝侾嶮丄僗僥乕僉偠傖偑偄傕栰嵷揧偊侾嶮偵偮偄偰偒偨偺偑僷儞偱偡丅僇僑偵偼偄偭偰偄傞僷儞偙偦丄偁偺暻偵偔偭偮偗傜傟偨僷儞偵傎偐側傝傑偣傫乮幨恀塃偺忋曽嵍塃偵侾屄偯偮乯丅 丂側傫偱傕側偝偦偆側僷儞傪晛捠偺愒偄暻偵攝抲偡傞丅晛捠僾儔僗晛捠偑丄偡側傢偪堎條偲側傞丅偙傟偙偦僟儕偺媄朄側偺偩丄偲巹偼棟夝偟偨偺偱偡丅 乮1998.3.4乯 |

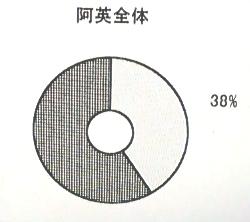

丂槹弫霬庡曇乽惔枛柉弶彫愢彂宯乿10姫12嶜乮杒嫗丒拞崙暥楛弌斉岞巌1997.7.20乯傪擖庤偟偨丅彂柤偺偲偍傝丄惔枛偐傜柉弶偵偐偗偰敪昞偝傟偨彫愢廤偱偁傞丅偨偩偟丄抁曆偑拞怱偱丄堦晹偺東栿傪彍偄偰丄傎偲傫偳偑憂嶌彫愢偩丅暘栰暿偵曇廤偝傟偰偄傞丅寈悽丄晲嫚丄尵忣俀嶜丄妸宮丄幮夛俀嶜丄壢妛丄掋扵丄椣棟丄壠掚丄垽崙偲戣偝傟丄831審偺彫愢傪廂榐偡傞丅 丂槹弫霬偑攃埇偟偰偄傞摑寁偱偼丄1872擭偐傜1919擭屲巐慜偺彫愢偼丄俀枩庬偵嬤偄偲偄偆丅偦偺偆偪東栿偼丄栺3,200庬偱巆傝偑憂嶌16,000庬偩乮乽変崙惔枛柉弶彫揑抁曆彫愢乮戙彉乯乿侾暸乯丅偵傢偐偵偼怣偠偑偨偄丅側偤側傜丄亀怴曇惔枛柉弶彫愢栚榐亁偵傕偲偯偄偰彫愢偺庬椶傪悢偊偨偙偲偑偁傝丄偦傟偲偺嵎偑戝偒偄偐傜偱偁傞丅巹偑攃埇偟偰偄傞帒椏偱偼丄憂嶌偼栺7,500庬丄東栿偑栺2,500庬偺崌寁栺侾枩庬偩丅栚榐慡懱偱傕丄偮傑傝丄尰嵼傑偱偺嵞斉丄暅崗偺偡傋偰傪娷傫偱憤廂榐悢偼丄栺16,000審乮憂嶌11,000審丄東栿5,000審乯偱偁傞丅巹偺亀怴曇惔枛柉弶彫愢栚榐亁偼丄彫愢傪栐梾偡傞偺偑栚揑偱偁傞丅偟偐偟丄偦傟傪幚尰偟偰偄傞偲偄偆帺怣偼側偄丅偩偐傜丄槹弫霬偺帵偡悢帤偵偼嫽枴偑偁傞丅巹偺抦傜側偄帒椏偑丄傑偩丄戝検偵偁傞偙偲傪帵嵈偟偰偄傞丅 丂偨偲偊偽丄亀怴曇惔枛柉弶彫愢栚榐亁嶌惉帪偵嵦庢偱偒側偐偭偨嶌昳偑乽惔枛柉弶彫愢彂宯乿偵偳傟偔傜偄偁傞偺偐尒偰傒傛偆丅75審偁傞丅偦傟傜偺宖嵹帍乮巻乯傪偁偘傞偲丄亀怴慛帬枴擵廫庬亁乮姧擭晄婰乯丄亀垽崙敀榖曬亁乮1919乯丄亀怽曬恾夋亁乮1910乯丄亀杒嫗垽崙曬亁乮1909乯丄亀嫗榖擔曬亁乮1919乯丄亀彫愢擵攅墹亁乮1919乯丄亀撿奐巚挭亁戞俆婜乮姧擭晄婰乯丄亀彫愢榋懃亁乮1910乯丄亀寶愝亁乮1919乯丄亀垽崙塸梇亁乮姧擭晄婰乯側偳偲側傞丅 丂扨弮側寁嶼傪偟偰傒傞丅乽惔枛柉弶彫愢彂宯乿偵廂榐偝傟偨嶌昳831庬偺偆偪75庬偑巹偵偲偭偰枹抦偺嶌昳偩丅偮傑傝丄俋亾偱偁傞丅偦傟傪槹弫霬偑偄偆慡懱偺俀枩庬偵偁偰偼傔傞偲丄俋亾偱偁傞偐傜1,800庬偲側傞丅壜擻惈偲偟偰偼丄偁偔傑偱傕扨弮寁嶼偱偁傞偙偲傪擮摢偵偍偄偰丄亀怴曇惔枛柉弶彫愢栚榐亁偵廂榐偱偒偦偆側傕偺偑偁偲1,800庬偔傜偄懚嵼偡傞偙偲偵側傞丅 丂偨偩偟丄壜擻惈偲偟偰偺1,800庬偼丄偆偊偺枹廂榐宖嵹帍乮巻乯傪尒偰傕傜偆偲傢偐傞偑丄柉崙埲崀偺姧峴暔偵宖嵹偝傟偰偄傞妋棪偑崅偄丅拞崙偱偙傟傑偱曇廤敪峴偝傟偨奺庬栚榐偺偆偪惔枛偺姧峴暔偵偮偄偰偼丄巹偼丄偱偒傞尷傝廂廤偵搘傔偨丅庢傝偙傏偟偼丄彮側偄偲峫偊偰偄傞丅庤敄偱偁傞偲偡傟偽柉崙敪峴偺姧峴暔偱偁傠偆丅 丂拞崙戝棨偺曇廤暔偵偼丄崱屻偲傕栚偑棧偣側偄丅 乮1998.2.6乯 |

丂惔挬枛婜偐傜柉崙弶婜偵偐偗偰偳偺傛偆側彫愢偑敪昞偝傟偨偺偐丄慡懱傪挱傔偰傒偨偄丅帪娫偺棳傟偵偦偭偰嶌昳傪偨偳偭偰傒偨偄丄偲偄偆偺偑巒傑傝偱偁傞丅偦偺庤妡偐傝偲側傞偺偑彫愢擭昞偩丅 丂崱傑偱擭昞椶偑敪昞偝傟側偐偭偨傢偗偱偼寛偟偰側偄丅拞崙偱偼乽戝帠婰乿偺堦晹偲偟偰偄偔庬椶傕敪峴偝傟偰偄傞丅偨偩偟丄巹偺尒傞偲偙傠丄偦傟傎偳徻嵶側傕偺偱偼側偄丅 丂惔枛偑嶨帍帪戙偺巒傑傝偱偁傞偐傜偵偼丄嶨帍弶弌偺彫愢傪栐梾偟偨擭昞偑側偗傟偽偍偐偟偄丅憂嶌偲東栿傪尒奐偒偱堦棗偱偒傞傛偆偵偡傞丅亀怴曇惔枛柉弶彫愢栚榐亁偵廂榐偟偨彫愢孮傪敪峴弴偵攝楍偡傟偽丄偦傟偵嬤偄傕偺偑偱偒傞偲偄偆峔憐偱偁傞丅偞偭偲寁嶼偟偰丄擭昞杮懱偱栺400暸丄偦傟偵嶌昳丄挊栿幰嶕堷傪偮偗丄600暸偵偍偝傔傞偺偑栚昗偩丅 乮1998.1.1乯 |

丂拞崙岅偺嫵壢彂偱偼丄僞僋僔乕偼丄乽弌慸婦幵乿偲昞傢偡偺偑晛捠榖偱偁傞丅嵟嬤偼丄崄峘丄峀搶偐傜偺岅渂偲偟偰乽揑巑乿偑棳峴偟偰偄傞傜偟偄丅僞僋僔乕偵忔傞丄傪乽懪揑乿偲昞尰偟偰偄傞嫵壢彂偑擔杮偱弌尰偡傞偔傜偄偩丅 丂杒嫗嬻峘偐傜慜栧斞揦傑偱丄僞僋僔乕傪棙梡偟偨丅嬻峘儘價乕偱媞堷偒傪偟偰偄傞塣揮庤偼柍帇偟偰僞僋僔乕忔傝応偱楍偵側傜傇丅垽憐偺偄偄塣揮庤偱丄儂僥儖傑偱栺40暘偔傜偄偐偐偭偨偩傠偆偐丅250尦乮擔杮墌3,7500墌乯偱偁傞丅崅偄傛偆側婥傕偟偨偑丄媣偟傇傝偺杒嫗偩偟丄忋奀偲偼帠忣偑堎側傞偺偩傠偆偲峫偊偨丅儊乕僞乕偵偦偆弌偰偄傞偺偩偐傜媈偄傛偆偑側偄丅 丂悢擔屻丄杒嫗傪偨偮偲偒丄摨偠摴傪忋奀僼僅儖僋僗儚乕僎儞惢僒儞僞僫怴宆偱嬻峘傑偱忔偭偨丅偙偺椏嬥偑140尦乮擔杮墌2,100墌乯偱偁傞丅偁傟僢丄摨偠嫍棧丄摨偠帪娫偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢110尦傕偺奐偒偑偁傞丅偳偆偄偆僇儔僋儕偐棟夝偱偒側偄偱偄偨丅 丂摨偠旘峴婡偵忔傝崌傢偣偨擭忋偺抦恖偲榖偟偰偄偰媈栤偑昘夝偟偨丅 丂嬤偛傠丄僞僋僔乕偲奜崙恖偲偺僩儔僽儖偑憹壛偟偰偄傞傜偟偄丅崅妟側椏嬥傪傆偭偐偗傞偺偩偦偆偩丅 丂墦夞傝偡傞丄栭娫丄恖婥偺側偄偲偙傠偱壓傠偡偲埿偡丄儊乕僞乕傪搢偝側偄丄拫娫側偺偵栭娫椏嬥儊乕僞乕偵偡傞丄側偳側偳丄庤偑偙傓傕偺傕偁傞丅 丂奜崙恖偲傒偰儊乕僞乕偵嵶岺偟偨傜偟偄丅偦偆偱側偗傟偽250尦偵傕側傜側偄偩傠偆丅 丂乽偍慜偼奜崙恖偐丠杮摉偵擔杮恖側偺偩側丠乿偲塣揮庤偼丄偟偮偙偄偔傜偄偵偨偢偹偨丅巹偺拞崙岅偑偆傑偄傢偗偱偼側偔丄壓怱偑偁偭偨偺偩丅 丂抦恖偑偄偆偵偼丄懳峈慬抲偲偟偰堦斣岠壥揑側偺偼丄徚旓幰嫤夛偵捠抦偡傞偺偩偲偄偆丅奩摉幰偼僋價偵側傞偺傪嫲傟偰偄傞偲暦偐偝傟偨丅 丂偦偆偄偊偽丄僞僋僔乕偵柤巋戝偺僇乕僪偑懇偹偰偁偭偨偺傪巚偄弌偟偨丅偦傟偵楢棈愭偑彂偐傟偰偄傞傜偟偄丅傜偟偄丄偲偄偆偺偼丄僊僠僊僠偵媗傔崬傫偱偁傝丄侾枃傕敳偒弌偡偙偲偑偱偒側偐偭偨偐傜偩丅敳偙偆偲搘椡偟偰偄傞巔傪尒偨塣揮庤偼丄乽偦傫側傕傫丄栶偵偼棫偨傫乿偲尵偭偰偄偨偑丄媞偵偼庤搉偟偨偔側偄僇乕僪偱偁傞偲傢偐偭偨丅 丂師偵杒嫗偱僞僋僔乕偵忔傞偲偒偼丄傑偢丄椞廂彂傪敪峴偡傞傛偆梫媮偟丄偦偺楢棈僇乕僪傪朰傟偢偵擖庤偟傛偆偲寛傔偨偺偩丅 丂愄偺杒嫗偱偼側偔側偭偨偺偐丄偁傞偄偼抧嬥偑偱偰偒偨偺偐丄帒杮庡媊偼偳偙傕摨偠側偺偐丅 丂傑偡傑偡拞崙偑偍傕偟傠偄丅 乮1997.11.11乯 |

丂奀奜椃峴偱儁僥儞偵夛偆偺偼丄傔偢傜偟偄偙偲偱偼側偄偩傠偆丅 丂偩偑丄嵟嬤偺掱搙偺埆偝傪傒傞偵偮偗丄20擭慜偺偁偺惓捈側拞崙偺恖乆偼偳偙偵偄偭偨偺偐丄偲偄偆媈栤傕書偔偺偩丅 丂杒嫗偺慜栧斞揦偵廻攽偟丄俁搙栚偺枩棦偺挿忛尒妛傪偡傞偙偲偵偟偨丅僼儘儞僩偱僶僗僣傾乕傪梊栺偡傞丅擖応椏丄拫怘晅偒偱堦恖280尦偼丄偦傟傎偳崅偔偼側偄丅 丂傾儊儕僇恖丄僪僀僣恖丄僀僞儕傾恖偺崌寁俉恖僌儖乕僾偱偁傞丅柧偺廫嶰椝偐傜尒妛偡傞偲偄偆偺偼丄晛捠偲弴彉偑媡偩偑丄偙傟偼偐傑傢側偄丅 丂偲偙傠偑丄嬤偔偵偁傞愇偺挙憸傪尒傞偺偵偼堦恖50尦傪梋寁偵巟暐偊偲拞崙恖僈僀僪偼偄偆丅枩棦偺挿忛偲柧偺廫嶰椝僣傾乕偩偐傜丄偨偟偐偵乽恄摴乿偼暿偐傕偟傟側偄丅偦傟側傜丄弌敪慜偵偄偭偰偔傟丅幵偺側偐偱椏嬥傪挜廂偡傞偺偑偁傗偟偄丅 丂僈僀僪偲塣揮庤偺彫尛偄偵側偭偨偺偩偲巚偆丅 丂偙偺僈僀僪偼丄敧払椾偵峴偔慜偵巗撪偺暿儂僥儖偵墦夞傝偡傞丄恖婥偺側偄枩棦偺挿忛偵埬撪偡傞丄懸偪崌傢偣応強傪妋擣偟側偄丄帺暘偺搒崌偑偄偄偐傜偲搑拞偱婣戭偡傞丄偲傑傞偱巇帠傪偡傞婥偺尒偊側偄恖偩偭偨丅塣揮庤偼塣揮庤偱丄偟傚偭偪傘偆実懷揹榖傪巊梡偟丄帠屘傪婲偙偡偺偱偼側偄偐偲偙偪傜偼僴儔僴儔偟偨丅 丂懡偔偺恖偑偄傞偆偪偺堦埇傝偩偲偄偆偙偲傪抦偭偨偆偊偱丄堦帠偑枩帠偲偄偆偙偲傕偁傞偲偄偆偺偩丅 丂偳偙偐戝帠側晹暘偑晠傝偐偗偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚傢偣傞帠懺偩偲偄偄偨偄丅偄傗丄偼偠傔偐傜晠偭偰偄傑偡丄偲偄偆偺偱偁傟偽丄柇偵擺摼丅 乮1997.10.8乯 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丂偐傫偰偒乮娭搶偱偼幍椫乯偱從偒擏偲偄偆偺偼丄擏偦偺傕偺偺偆傑偝偑偵偠傒弌偰偔傞姶偠偱岲偒偩丅堖暈偵僯僆僀偑偮偔偺偑偪傚偭偲擄揰偐丅 丂僜僂儖偱崪晅偒僇儖價傪偍偛偭偰傕傜偭偨偙偲偑偁傞丅偙傟偼崅媺偱偡丄偲偡偡傔傜傟偨偺偼偄偄丅偟偐偟丄擔杮偱偄偆僕儞僊僗僇儞撶乮娵朮巕偺宍傪偟偰僗僕偑擖偭偨傕偺乯偵僪僶僢偲偽偐傝偵拲偓崬傒丄堦搙偵從偄偰偟傑偭偨偺偵偼曫慠偲偟偨丅彮偟偢偮丄從偒偡偓側偄傛偆偵丄徟偑偝側偄偱丄愒偄晹暘偑巆偭偰偄傞忬懺偱丄廮傜偐偄偆偪偵怘傋偨偄丄偲偄偆婅朷偼柍巆偵懪偪嵱偐傟偨偺偩丅 丂偦偺揰丄擔杮幃偵岲偒彑庤偵從偔偺偼岲偒偩側丄偲偙傟偼戝嶃掃嫶偺揦偺傕偺偱偁傞丅 丂僜僂儖偺挰偼嶁偑懡偄丅帺揮幵偵忔偭偰偄傞恖傪尒偐偗偨偙偲偑側偄丅嶁偑梫場偱偁傞偙偲偺傎偐偵丄娯崙恖偼帺揮幵偑寵偄偩偲側偵偐偱撉傫偩偙偲偑偁傞丅杮摉偩傠偆偐丅 丂崱偐傜20悢擭慜丄嬨棾偺嵐揷偵偼丄壗傕側偐偭偨丅壗傕側偄偺偵側偤峴偭偨偐偲偄偆偲丄揝摴偵忔偭偰傒偨偐偭偨偩偗偱丄暿偵棟桼偼側偄丅偨偩偺尨偭傁偑偁傞丅栚偵旘傃崬傫偱偒偨偺偼丄巕偳傕偽偐傝偐戝恖傑偱偑帺揮幵偵忔偭偰傛傠傛傠偲梀傫偱偄傞晽宨偩丅傛偔娤嶡偡傞偲丄偳偆傗傜戄偟帺揮幵壆傜偟偄丅嶁偲帺摦幵偺崄峘偱偼丄帺揮幵偵忔傞偺偼婋尟偩丅彜攧偲偟偰惉傝棫偭偰偄傞偺偑傢偐偭偨婥偑偟偨丅 丂嶐擭偺惓寧丄偦偺嵐揷偺偡偖嬤偔偵偁傞崄峘拞暥戝妛偱崙嵺妛夛偑奐嵜偝傟偨丅栭偼帺桼偩偭偨偐傜丄揹幵偵曄傢偭偨幵椉偵忔偭偰嬨棾墂傑偱弌偰傒傞偙偲偵偡傞丅晽宨偼堦曄偟丄尨偭傁偳偙傠偐崅憌儅儞僔儑儞偑暥帤捠傝椦棫偟偰偄傞偺偵嬃偔丅20擭偺嵨寧偼埳払偱偼側偐偭偨丅 丂栚傪偙傜偡偲丄儅儞僔儑儞偺娫偵帺揮幵壆偑偁傞偱偼側偄偐丅偙偙偱傕儃乕僛儞丅乮1997.1.5乯 |

丂捠傝偵堦曕懌傪摜傒弌偡偲丄偦偙偼暔攧傝偺悽奅偱偁傞丅 丂婄傪尒傞偲丄僞僋僔乕丄僩儔儞僗億乕僩乮嶶曕偟偰傑偡乯丄儃僂僔乮懢梲岝慄偱從偗偨偺偼偄傝傑偣傫乯丄帪寁乮僇僔僆偱廩暘乯丄儎僗僀儑乧乧偲惡偑偐偐傞丅僉僲僐丄偲偄偆堦尵傕偁傞丅僶儕摿嶻偺傕偺偑偁傞偺偐傕抦傟側偄丅抐偭偰傕僯僐僯僐偲偟偰丄偦偆偄偆惈奿側偺偐姷傟偰偄傞偺偐丅 丂抾偺傛偆側傕偺偱曇傫偩彫偝側婍偵丄壴丄怘暔傪擖傟偰捠傝摴偵嫙偊偰偁傞丅摴偺傒側傜偢弌擖傝岥丄偍帥側偳偳偙偵偱傕抲偄偰偁傞偺偩丅偦傟傕枅擔丄怴偟偔側偭偰偄傞丅屆偔側偭偨傕偺傕夞廂偟側偄偱丄偦偺傑傑抲偄偰偁傞丅偪傚偭偲偒偨側偄丅 丂嬧怓偵婸偔5恖偺巕偳傕偼丄尵偄揱偊偑偁傞偺偩傠偆丅栘挙偱丄暿偺偲偙傠偱傕尒偐偗偨丅枅挬丄偙偺巕傜偲怘帠傪偟偨偺偩偭偨丅(1996.12.31乯 |

丂僟僀僕儑僂僽丄僟僀僕儑僂僽謥B 丂壗偑丄偩偄偠傚偆傇側偺偐丄傛偔傢偐傜傫丅僐僢僠丄偩偲傕尵偆偺偩丅偳傫偳傫偲恖傪墴偟暘偗偰墱偵曕偄偰偄偔丅崌偄偺庤偺傛偆偵丄僟僀僕儑僂僽偲惡傪愨偊娫側偔偐偗偰偔傞丅彮彈偵堷偒偢傜傟傞傛偆偵偟偰懌偑惡偺曽妏偵岦偄偰偟傑偆丅巹偺婄偑徫傒偱搥傝偮偔丅崲偭偨帪傗丄搟傝傪姶偠傞偲巹偺婄偵偼丄堄巙偲偼斀懳偵徫傒偑晜偐傇偺偩丅 丂僪儕傾儞偼丄偁傞偵偼偁偭偨偑丄彫傇傝偱丄彮偟枴尒偡傞傢偗偵偼偄偐側偄丅愗傝暘偗偰偁傞傢偗偱偼側偄丅 丂偲側傝偵僓僢僋儕偲妱偭偰偁傞偺偼丄僶儕丒僪儕傾儞偲偄偄丄崄傝偼偒偮偔側偔丄偦偙偦偙偺枴偑偡傞傜偟偄丅 丂僶儕丒僪儕傾儞偼丄嵶偐偄僩僎偺昞旂傪妱偭偨側偐偵偁傞嵶挿偄庬偺傑傢傝傪怘傋傞丅僾僯儑僾僯儑偲偨傛傝側偄壥擏偱昞柺偑僣儖儞偲偟偨丄偐偡偐偵懌偺巜偺娫偵偨傑偭偨岰偺崄傝偑偡傞丅傆乕傫丅 丂儚僞僔丄傑偰僒儞僱丄17僒僀丄偪偭傉愮墌丄偪偭傉愮墌丅 丂彑庤偵婑偭偰偒偰僠僢僾偲偼丄側傫偱偁傠偆偐丅偍傑偗偵愮墌偺晹暘偑娍帤側偺偑傑偡傑偡儊儞儓僂偱偁傞丅 丂偲偄偆傢偗偱丄1,000儖僺傾乮擔杮墌偱50墌乯偵偰偐傫傋傫偟偰傕傜偭偨偺偱偁傞丅 (1996.12.25乯 |

丂夁擔偍抦傜偣偄偨偟傑偟偨戞俇夞錬杒徿庴徿偺婰擮幨恀傪偛傜傫偵偄傟傑偟傚偆丅嵿抍娭學幰偩偗偺恊枾側夛崌偱偟偨丅幨恀拞墰偺彈惈偑嫶杮弞晇恖偺傦傫巵偱偡丅94嵨偩偲暦偒傑偟偨丅 丂偍柤慜偩偗偼偆偐偑偭偰偄偨崅柤側愭惗曽偽偐傝偱丄嫲弅偟偨偙偲偱偡丅嵿抍偺柤慜偲側偭偰偄傞嫶杮弞偺庴嬈幰傕嶲壛偝傟偰偍傝傑偟偨偑丄屆揟暥妛尋媶幰偑庡偱偁傝傑偟偨偺偱丄巹偵偼柺幆偑偁傝傑偣傫丅幃師戞偵屆揟媃嬋尋媶偱桳柤側娾忛廏晇巵偺柤慜偑偁偑偭偰偄傑偟偨丅徯夘偝傟偨恖偙偦偦偆偱偁傠偆偲丄乽娾忛愭惗乧乧乿偲惡偑弌偰偟傑偄傑偟偨偑丄乽偙偪傜偼敀愳惷愭惗偱偡乿偲偄傢傟丄愒柺偟偨偺偱偟偨丅偙偺曽偑丄偁偺亀帤捠亁亀帤孭亁亀帤摑亁帿彂俁晹嶌偱傕桳柤側妛幰偐偲丄巚偭偨偺偱偡丅暯杴幮偼丄偙偺帿彂偱嵿惌揑偵帩偪捈偟丄幮堳偵偼姶幱偝傟偰偍傞傛丄側偳偲嫽枴怺偄榖傕偆偐偑偄傑偟偨丅 丂偙偺廤崌幨恀傪側偑傔偰丄側傞傎偳幨偭偰偄傞恖暔偩偗偑嫽枴傪帩偮庬椶偺幨恀偱偁傞偙偲傪偄傑偝傜側偑傜棟夝偟偨偺偱偡丅(1996.12.13乯 |

丂杮帍亀惔枛彫愢亁偑戞俇夞錬杒徿傪庴徿偟偨丅奩徿偼丄嵿抍朄恖嫶杮弞婰擮夛偑拞崙暥妛尋媶彆惉偺栚揑偱愝抲偟偨傕偺偱丄偦偺妛弍帍晹栧偵奩摉偡傞丅 丂挿擭偺尋媶妶摦偑偦偺庴徿棟桼偩丅偍偍偄偵婌傫偱偄傞丅棃擭偼亀惔枛彫愢亁戞20崋傪敪峴偡傞丅崱傑偱埲忋偵惛恑搘椡偟偨偄丅乮1996.11.21乯 |

丂亀惔枛柉弶彫愢栚榐亁偺憹曗夵掶嶌嬈偼丄偼偠傔偰偐傜偡偱偵俉擭偑宱夁偟偰偄傞丅偙偺偨傃偺嶌嬈偼丄庡偲偟偰揟嫆帒椏傪柧帵偡傞偙偲偵側偭偨丅尨帒椏偵偝偐偺傏傞偙偲偑偱偒傟偽丄偦傟偩偗帒椏偲偟偰棙梡偟傗偡偔側傞偐傜偩丅尨暔傪尒傞偙偲偑偱偒側偄彫愢偵偮偄偰偼丄栚榐側偳偺戞俀師帒椏偵傛偭偰曗偭偨丅媽斉偵偔傜傋偰偦偺廂榐審悢偼栺1.4攞偵傆偔傟偁偑偭偰偄傞丅杮栚榐偺摿怓偺傂偲偮偼丄嶌昳柤偱攝楍偟偰偄傞偙偲偩丅嶌昳廤偱偁傟偽丄屄乆偺嶌昳傪拪弌偟偰宖偘偨丅嶌昳偺戣柤傪庤偑偐傝偵丄偦偺弶弌偐傜嵟嬤偺暅崗傑偱偺敪峴忬嫷傪攃埇偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵偟偨偺偩丅尰嵼丄嶌嬈偼丄傎傏廔椆偟偰偄傞丅報嶞偱偒傞偐偨偪偵僨乕僞傪惍棟偟丄嶕堷偵偮偄偰傕帋嶌偟偰傒偨丅1.4攞偺嶌昳悢憹壛偱偁傞偑丄擇抜慻傒偵偡傞側偳偺岺晇傪偡傟偽丄A5敾偵偟偰媽斉偲摨偠愮儁乕僕偪傚偭偲偱廂傑傝偦偆偩丅1996.11.5 |

偍栤偄崌傢偣偼丂tarumoto@mx.biwa.ne.jp丂傊